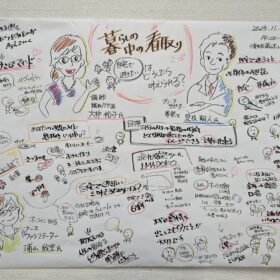

第33回 Zoom活用 〈暮らしの中の看取り〉準備講座

地域コミュニティにおける食支援のシリーズ 今年度の第1回目の講座は

東京都八王子市で訪問の言語聴覚士として活動されている山本徹先生をお迎えしました。

山本先生による「人生の最終段階における食べることへの関わり方」のお話しは

言語聴覚士が食べることを在宅の現場でどのようにサポートしてくれるのかということ

そして食べることのサポートにとどまらない、その人が希望することを実現するために

その人に合わせた関わり方を丁寧に話し合う山本先生のお人柄がにじみ出るお話しでした。

食事の設定を考えるときの考え方や、調子が良いときにやっても良い、やったとしても責めないラインはどこなのかを話し合っていけるのが良いよね、というおはなしはとても印象的でした。

また、よく言われる「意向」というのは一体誰の意向なのか?本人?ご家族?医療者?という問いかけ。

ここで認知の射程の考え方を紹介いただき、参加者からはとてもわかりやすかったと感想がありました。

グループワークでは様々な視点からの意見が出されて参加者が深く考えるきっかけとなりました。

今回もくみサポの鈴木さんのレポートと参加者へのアンケート結果をご紹介して活動報告とさせていただきます。

***************************************************

暮らしの中の看取り準備講座

「人生の最終段階における食べることへの関わりについて」

言語聴覚士の山本徹先生の講義。

食事方法を検討する時、推奨される方法と実際の方法がミスマッチした時は誰の意向か(本人が口から食べたいのか、家族が口から食べて欲しいと思ってるのか)確認し、専門職が関わる事で少しでも快適に暮らせるよう、実現可能で継続可能なプランを検討していく事など、事例を挙げながら分かりやすく説明してくださいました。

噛んで飲み込むだけが食事でなく、味わうという食支援もあるというお話を聞き、もし自分だったら最期は舌の上にバニラアイスを載せて欲しいな、そうして欲しいと家族に伝えておこう、と思いました。

口から食事出来なくなった方、また危険だからと禁じられた方に、再び口から食事をしていただくのは危険を伴う事も再認識しました。

医療専門職が出来る事と、一般市民(家族)が出来る事は違いますが、いつかは家族の病気や最期に直面するので、その時どうなるのか、その時どうしたいか、どうして欲しいのか、予め考える機会を持つ事の大切さを改めて感じました。

第2部の「コロナ禍でのケアの変化」では感染予防のための訪問の自粛や面会の禁止などの弊害、この時代だから出来るネットの活用法など、参加者の発言から考える時間を頂きました。ただどれだけ画面に会いたい人の顔が映っても、短い時間でも実際に会う方が心が元気になる、生きる意欲が増すと思いました。今じゃないとダメ、1ヶ月先じゃダメって事もあるそうです。が、本当に難しい(~_~;)

◆アンケート結果◆

この記事へのコメントはありません。