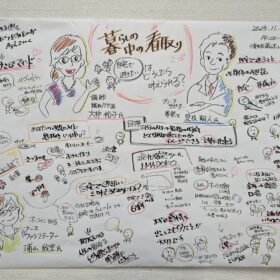

第35回 〈暮らしの中の看取り〉準備講座

=人生は想定外の繰り返し、そのときどう向き合う?=

ALS恐るるに足らず

〜歯科医の語るALSな暮らし〜

コロナ、災害、病気、介護など、想定外の困難に直面したとき、

同じ体験をした人の話を聞いたり、苦境を乗り越えた人の知恵は

そこから立ち上がる力を与えてくれます。

=人生は想定外の繰り返し、そのときどう向き合う?=シリーズの第1弾として

今回は、ALSと共に生きる歯科医師、三保浩一郎さんをお迎えしました。

視線入力パソコンを自在に操り、スライドや動画編集もおてのもの。

三保さんのお話しには素敵なことばがいくつもちりばめられていました。

「実は、今が一番幸せ」

「仕事があること、社会の中で自分のポジションがあること、生きがいがあることはとても大切」

「自分の体は自分が一番わかりますから、方針は人任せにせずに、自分が考え、決めて、

医療職者の知識や技術を引き出すのがコツ」

「船頭は患者自身であるべき」

「希望を持てる病名告知によって救われる命もある」

「我が国のALSの人工呼吸器の装着率は3割にも満たないが、

事前に事前に視線入力パソコンに出会えていれば、少なくとも何割かの命は救えたのではないか」

「ALSで失ったものもあるが、これからの生き方次第で得るものを増やしていくことが可能」

そんな三保さんを一番近くで支えている奥様も・・・

「病気をしていますが、体が動かないだけで、本人は何も変わっていない。

だから病人扱いをしないで、普通に接している」

広島県歯科医師会では月刊会報誌に

「ALS恐るるに足らず~歯科医の綴るALS考~」と題した歯科医師向けの連載を執筆されており、

県内の多くの医師からALS患者を診療するに当たって役に立っている、患者と一緒に読んでいる、

診療方針のアドバイスがほしいなどの連絡があるそうです。

私もこれまでに経験した疑問を三保さんにおうかがいしてみたところ、驚くべき答えが返ってきました。

それは、ALSの何人かの患者が、痰が詰まりそうだからと吸引を何度も希望したり,

何度もタッピングを希望したりする場面に遭遇したのですが、この痰が詰まりそうだという不安に

どう対処されていますか?とお聞きしたところ、

「それは呼吸器の設定が合っていないのではないか?

自分はフィリップス(人工呼吸器のメーカー)の担当者に助けられた」と

目からうろこの回答でした。まずはそこですね。

あたりまえでありながら、もしかしたら見落としているかも知れないこと。

また、ALSという病気の怖さは、自分の身体を自由に動かせなくなることへの恐怖と、

仮に人工呼吸器をつけない選択をしたときに苦痛を緩和してくれる医師に出会えるのか、

ということではないかと思いますが、これについてのご意見を伺ってみました。

「僕も人工呼吸器を装着するまでは恐怖に怯えていました。

ところが人工呼吸器を装着してみると病状進行はピタリと止まり、むしろ改善したぐらいです。

もし安楽死が認められたら人工呼吸器を選択する人がもっと増えるのではないか、

安楽死が認められないから呼吸器をつけない選択をして早い段階で死を選択する人が多いのではないか。」

とのことでした。

現在は胃瘻から栄養を摂っておられる三保さんですが、よくFacebookにごちそうの写真をアップされています。

たまには好きなものや美味しいものを口に入れて味わうということはされていますか?とうかがってみました。

すると・・・

「しばらく前までは栄養摂取とは別に舌で味覚を味わうために口にしていましたが、

ほぼ嚥下が出来なくなり、カニューレのカフの上に口にした物がそのまんま溜まるようになったので

現在は口にしなくなりました。味覚には変化ありませんが、のど越しがないと魅力は半減ですね。」

と教えて下さいました。

病気の進行の段階によって、そのときどきにの食事の楽しみ方はちがうのですが、

もともとグルメの三保さんは、今でも美味しいレストランの情報収集には努力を惜しまず

家族に美味しい!!!と言わせることが喜びなのだとか。

いつもお出かけしてFacebookにアップされるごちそうは全部奥様が食べるのだと言って

最後まで私たちを笑わせて下さいました。

ユーモアたっぷりにわかりやすくおはなしいただき、本当にありがとうございました。

参加したすべての人が三保さんのこれまでの経験に心動かされ、

そしてそれぞれが抱える苦難を乗り越えるヒントをいただきました。

当日講座に参加した方からいただいた質問には今少し時間をちょうだいして

後日三保さんから回答いただくことになっております。もう少しお待ち下さい。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

参加者のみなさんからの質問に対して三保さんから貴重なアドバイスをいただきました。

質問① 視線入力パソコンなど生活をしやすくするツールの情報をどうやって得たのでしょうか?

▼視線入力パソコンの存在はインターネットや作業療法士、先輩患者から教わりました。

その他についても絶えずアンテナは張り続けていますよ。

質問② 訪問看護師でALSの方にもたくさん出会いました。声を大きく、ゆっくり話すのは結構やってしまいます。話しかけながら手を握る、肩に手を置くなど、されて心地よいコミュニケーション技術ってなんですか?

胃瘻も呼吸器も拒否して「ある日呼吸が止まる日が来るのを待ちたい」という患者さんの思いをそのまま受け入れてよいものでしょうか?

▼コミュニケーション方法は「普通に話をして、普通に接してくれて、こちらの話を聞いてくれる」看護師さんが快適です。患者さんによって生死感は様々なので無理強いは出来ませんが、人工呼吸器を装着した暮らしを知らないからだと思います。人工呼吸器を装着した暮らしもまんざらでもないことを伝える必要がありそうです。

質問③ 作業療法士で高齢者中心にリハビリを行っています。ALSの患者さんは1度だけ。質問です。

☆「人工呼吸器つけたらこんなことができるよ」というようなプラスの情報はどこで得ればよいでしょうか?

☆以前、作業療法士の会で、ITの利用に関する勉強会をしたとき、ツールを使いこなしている方の経験を話しても、やっていない人には理解しにくいところがありましたが、三保さんはどう感じていますか?

☆三保さんの立場から、情報を得る機会はどうしたら増やしていけると思いますか?

☆三保さんは病気のどの段階でプラスの情報を受け入れられるようなりましたか?また、奥様にも同様の質問をしてみたいです

☆視線入力パソコンを導入してからふつうの夫婦げんかができるようになったとのことでしたが、その前はどうだったのでしょう?コミュニケーション環境の今を10とすると、以前の状況は数値化するといくつくらいでしょう?

▼ALS協会でしょうか。

▼パソコン操作に慣れていない人にはハードルが高い点は否めません。左クリックと右クリックの違いから説明が必要な人もいます。

▼ALS協会に入会して、患者交流会に参加することをお勧めします。

▼病名告知された直後から治験の情報を集め出しました。妻はどんな生活になるのか積極的に情報収集を始めました。

▼視線入力パソコンを導入したのは気管切開に伴って声を失うかも、という理由でした。気管切開後もスピーチカニューレでしゃべれていましたので、1000位でしょうか(笑)。いずれにしても早目の準備を勧めます。

三保さん、私たちの質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。

これからも情報発信を続けて下さいね。楽しみにしています。

この記事へのコメントはありません。